近年、日本の食生活において植物油の使用が急激に増えています。スーパーやコンビニで販売される加工食品や外食産業の多くのメニューには、大豆油や菜種油などの植物油が使用されており、私たちの生活に深く浸透しています。

しかし、植物油の摂取が増える一方で、生活習慣病やアレルギー疾患、さらには認知症やがんのリスクが高まっているという指摘もあります。植物油は「健康的な油」として認識されることが多いですが、本当にそうなのでしょうか?

また、歯科医師であり健康研究家でもある吉野敏明氏は、「四毒(小麦粉、植物油、乳製品、甘い物)」という概念を提唱し、これらの食品が私たちの健康に悪影響を及ぼす可能性について警鐘を鳴らしています。本記事では、特に植物油に焦点を当て、その健康リスクと適切な対処法について初心者にも分かりやすく解説していきます。

植物油の種類と日本での消費動向

植物油は、日本の家庭や外食産業で広く使われている重要な食材の一つです。戦後の食生活の欧米化とともに急速に普及し、現在では加工食品や揚げ物、調理用の油として欠かせない存在となっています。植物油にはさまざまな種類がありますが、日本で最も一般的に使用されているのは、大豆油、菜種油(キャノーラ油)、コーン油、ひまわり油などです。

大豆油は、日本国内で最も流通量が多く、家庭用の調理油としてはもちろん、加工食品や外食産業でも頻繁に使用されます。価格が安く、大量生産が可能であるため、食品メーカーや飲食店でも広く利用されています。一方で、大豆油の多くは遺伝子組み換え作物由来であることが多く、健康リスクについての議論も存在します。これに関しては、厚生労働省や農林水産省のデータを確認することで、安全性や規制の詳細を知ることができます。

菜種油(キャノーラ油)は、一般的に「ヘルシーな油」として認知されており、家庭の調理用油や加工食品に多く使用されています。しかし、その製造過程では化学的な精製や脱臭、漂白といった加工が行われることが多く、必ずしも自然な形で摂取されるわけではありません。キャノーラ油の主成分であるオメガ6脂肪酸の過剰摂取は、慢性的な炎症の原因となり、生活習慣病のリスクを高める可能性が指摘されています。日本食品標準成分表(文部科学省)や米国食品医薬品局(FDA)のデータを参照すると、キャノーラ油の成分構成や健康影響について詳しく知ることができます。

コーン油は、スナック菓子やマーガリンなどの加工食品に多く使用される油であり、こちらも大量生産が容易で比較的安価です。しかし、コーン油は高温で酸化しやすく、酸化した油を摂取することで体内の炎症を促進する可能性があります。また、コーン由来の油も多くが遺伝子組み換え作物から作られているため、その影響を懸念する声もあります。日本では食品表示法により、一定量以上の遺伝子組み換え作物が使用されている場合、表示義務が課されていますが、加工食品に含まれる植物油の場合はその対象外となることが多いです。

ひまわり油は、オメガ6脂肪酸を多く含む油として知られており、炒め物やドレッシングによく使われます。オメガ6脂肪酸は、適量であれば体に必要な脂肪酸ですが、摂取量が多くなると炎症を引き起こすことがあります。現代の日本人の食生活では、オメガ6脂肪酸の摂取量がオメガ3脂肪酸の摂取量を大きく上回っており、このバランスの乱れが心血管疾患や慢性炎症の原因になると指摘されています。世界保健機関(WHO)や欧州食品安全機関(EFSA)の報告書を参照すると、オメガ6とオメガ3の理想的な比率についてのガイドラインが示されており、これを考慮した油の選択が推奨されています。

戦後の日本において植物油が急速に普及した背景には、食生活の欧米化が大きく関与しています。GHQ(連合国軍総司令部)の指導により、日本国内の食糧政策が大きく変化し、米や魚を中心とした伝統的な食生活から、肉類や小麦製品を多く含む欧米型の食生活へと移行していきました。この過程で、動物性脂肪よりも安価で大量生産が可能な植物油が推奨されるようになり、現在の食文化に定着することとなりました。総務省の家計調査によると、日本人の食用油の消費量は年々増加しており、特に外食や加工食品の増加に伴い、知らず知らずのうちに多量の植物油を摂取している可能性があります。

しかし、近年の研究では、植物油の過剰摂取が健康に及ぼす影響が懸念されています。特に、高温調理された植物油の酸化や、オメガ6脂肪酸の過剰摂取による慢性的な炎症、さらにはトランス脂肪酸の摂取による心血管疾患リスクの増加が指摘されています。国立健康・栄養研究所のデータによると、日本人の食生活における脂質の摂取バランスが近年大きく変化しており、これが生活習慣病の増加と関連している可能性があると報告されています。

今後の食生活において、植物油をどのように摂取するかが重要な課題となります。精製度の低い未加工の油を選ぶ、オメガ3脂肪酸を多く含む油を適切に摂取する、過剰な高温調理を避けるなどの工夫が求められます。健康的な食生活を実践するためには、植物油の種類や摂取方法について正しい知識を持ち、適切に選択していくことが必要です。

植物油摂取による健康リスク

(1)高温調理による有害物質の生成

植物油は加熱すると酸化しやすく、特に高温での調理によって有害物質が発生する可能性があります。高温で加熱された植物油から発生するアルデヒド類は、細胞を傷つける可能性があり、心臓病やがん、認知症のリスクを高めるとされています。アルデヒド類は特に揚げ物などの高温調理で多く発生し、摂取を続けることで体内の炎症が増加する可能性があります。

また、酸化した油を摂取すると体内で活性酸素が増え、酸化ストレスが高まります。酸化ストレスは老化を加速させ、動脈硬化やがん、糖尿病などの生活習慣病のリスクを上昇させる要因とされています。これに関しては、世界保健機関(WHO)や国際がん研究機関(IARC)などの研究でも、酸化した油が健康に悪影響を及ぼす可能性が指摘されています。

そのため、植物油を使用する際は、できるだけ低温調理を心がけることが大切です。炒め物や揚げ物よりも、蒸し料理や煮込み料理を選ぶことで、有害物質の生成を最小限に抑えることができます。

(2)オメガ6脂肪酸の過剰摂取と炎症

植物油にはオメガ6脂肪酸が多く含まれており、これは体にとって必要な栄養素ではありますが、摂りすぎると炎症を引き起こす可能性があります。オメガ6脂肪酸は体内で炎症を促進する働きがあり、過剰に摂取すると関節炎、アレルギー、喘息などの症状を悪化させる可能性があるとされています。

また、オメガ6脂肪酸の過剰摂取は、インスリン抵抗性を高め、糖尿病のリスクを増加させる可能性も指摘されています。米国国立衛生研究所(NIH)による研究では、オメガ6脂肪酸と糖尿病の発症リスクの関連が報告されており、バランスの取れた脂質摂取が重要であるとされています。

オメガ6脂肪酸とオメガ3脂肪酸(魚、亜麻仁油、エゴマ油など)のバランスも重要です。現代の食生活ではオメガ6脂肪酸の摂取量が過剰になりがちであり、その結果として慢性的な炎症が引き起こされることがあります。世界保健機関(WHO)や欧州食品安全機関(EFSA)では、オメガ6とオメガ3の比率を適切に保つことが健康維持に重要であると推奨しています。

(3)加工・精製による栄養素の損失と有害成分の生成

市販の植物油の多くは精製・加工されており、その過程で栄養素が失われるだけでなく、有害な成分が発生することもあります。特に、精製過程で生じるトランス脂肪酸は、健康への悪影響が懸念されている成分の一つです。

一部の精製植物油には、人工的に水素を添加することで生成されるトランス脂肪酸が含まれることがあります。トランス脂肪酸は悪玉コレステロール(LDL)を増加させ、善玉コレステロール(HDL)を減少させることで、心血管疾患のリスクを高めるとされています。世界保健機関(WHO)は、トランス脂肪酸の摂取をできるだけゼロにすることを推奨しており、各国でもトランス脂肪酸の規制が進められています。

また、加工食品に含まれる化学物質と植物油の相乗効果にも注意が必要です。食品添加物や保存料と組み合わさることで、体内の酸化ストレスを増加させ、さらなる健康リスクを引き起こす可能性があります。特に、スナック菓子やマーガリン、ファストフードなどに含まれる精製油は、長期的に摂取すると健康への悪影響が懸念されるため、できるだけ避けることが望ましいです。

このように、植物油は「ヘルシー」と思われがちですが、過剰摂取や誤った調理法によって健康に悪影響を及ぼすことがあります。日々の食生活の中で、どのような油をどのように使用するかを意識し、バランスの取れた食事を心がけることが大切です。

日本の食文化と植物油の歴史

戦後の食の欧米化と植物油の普及

戦後の日本では、食生活の欧米化が進み、それに伴い植物油の消費が急増しました。特に、第二次世界大戦後の食糧難を背景に、GHQ(連合国軍総司令部)の指導のもとで、日本の食糧政策が大きく変化しました。それまで主に米や魚を中心とした食文化であった日本に、肉や小麦製品が普及し、食用油の使用が増えていきました。

大豆油や菜種油の生産が奨励され、政府による供給政策のもとで、多くの家庭や食品メーカーがこれらの油を取り入れるようになりました。特に、加工食品や揚げ物の増加とともに、植物油の使用が拡大しました。日本の総務省が実施する家計調査によると、戦後から現在にかけて植物油の消費量は着実に増加しており、特に外食産業の発展に伴いその傾向は顕著になっています。

また、日本の学校給食制度の導入も、食生活の変化に影響を与えました。戦後の栄養不足を補うために、パンやマーガリンなどが積極的に取り入れられ、植物油の使用が一般家庭でも広がるきっかけとなりました。厚生労働省や農林水産省のデータによると、戦後から1970年代にかけて日本の脂質摂取量が急増しており、その多くが植物油由来であったことが示されています。

伝統的な日本食における油の役割

昔の日本の食生活では、油の使用は最小限であり、主に魚の脂やごま油が使われていました。和食の基本は、炭水化物(米)と魚、野菜、大豆製品を中心としたものであり、欧米のようにバターやラードを多用することはほとんどありませんでした。

魚の脂に含まれるオメガ3脂肪酸は、血液をサラサラにする働きがあり、心血管系の健康維持に貢献します。また、ごま油は香りづけや風味付けに使用されることが多く、摂取量は限られていました。これにより、伝統的な和食は飽和脂肪酸や過剰なオメガ6脂肪酸の影響を受けにくい食事スタイルであり、健康的な食文化として評価されています。

日本の伝統的な調理法も、植物油の過剰使用を抑える要因となっていました。例えば、煮物、蒸し物、焼き物が主流であり、揚げ物の頻度は低かったのです。しかし、戦後の食生活の変化により、揚げ物や炒め物が増え、植物油の使用量が増加しました。この食習慣の変化が、現代の日本人の健康に与える影響が懸念されています。

日本人の体質と油の相性

日本人は歴史的に油の摂取量が少なかったため、欧米人に比べて植物油の過剰摂取による影響を受けやすいと考えられます。欧米では肉を多く食べる文化が根付いており、それに伴い動物性脂肪を多く摂取する習慣がありました。これに対し、日本人は米や魚、野菜中心の食事を長年続けてきたため、脂質の代謝に関する遺伝的な適応が異なる可能性があります。

研究によると、日本人は欧米人に比べて、脂質の消化・吸収能力が異なり、特に過剰なオメガ6脂肪酸の摂取が炎症を引き起こしやすいと考えられています。例えば、国立健康・栄養研究所の報告では、日本人の食事におけるオメガ6とオメガ3の比率が欧米よりも乱れやすく、慢性的な炎症リスクを高める可能性があると指摘されています。

また、戦前の日本では、伝統的な和食を主とした食生活により、生活習慣病の発症率が低かったとされています。しかし、戦後の食文化の変化とともに、糖尿病や動脈硬化、がんなどの病気の発症率が増加しました。これは、植物油の過剰摂取や加工食品の普及が一因となっている可能性があります。

このような背景を踏まえると、現代の日本人が健康を維持するためには、植物油の摂取量を適切に管理し、伝統的な食生活に近づける工夫が必要です。例えば、精製された植物油を避け、未精製の油を選ぶことや、魚由来の脂質を積極的に摂取することが推奨されます。また、調理法においても、揚げ物の頻度を減らし、蒸し物や煮物を取り入れることで、健康的な食生活を実現することができるでしょう。

戦後の食の変化と日本人の体質を考慮すると、植物油の摂取を抑えることが健康維持につながる可能性があります。これからの食生活を見直し、昔ながらの和食の良さを再評価することが、より健康的なライフスタイルにつながると考えられます。

吉野敏明氏の「四毒」理論と植物油の位置づけ

「四毒」とは?

吉野敏明氏は、現代の食生活における健康リスクとして「四毒」を提唱しています。四毒とは、小麦粉、植物油、乳製品、甘い物の4つの食品群を指し、これらが体内で炎症を引き起こし、さまざまな病気の原因になるとしています。特に、現代人の食生活ではこれらの食品が頻繁に摂取されるようになり、慢性的な健康リスクを高めていると警鐘を鳴らしています。

小麦粉は、精製された小麦を使用した食品(パン、麺類、菓子類など)に含まれ、血糖値を急上昇させることが知られています。高GI食品である小麦粉を過剰に摂取すると、インスリンの過剰分泌が続き、糖尿病や肥満のリスクを高めるとされています。

植物油は、多くの加工食品や外食で使用されるため、知らず知らずのうちに過剰摂取しやすい成分です。特に、オメガ6脂肪酸を多く含む精製植物油は、体内の炎症反応を促進し、生活習慣病の原因になる可能性があります。

乳製品は、牛乳やチーズ、バターなどの形で日常的に摂取されていますが、日本人の体質には適していないとされることがあります。乳糖不耐症の割合が高い日本人にとって、乳製品の過剰摂取は腸内環境を悪化させる可能性があると指摘されています。

甘い物(砂糖や人工甘味料を含む食品)は、血糖値の乱高下を引き起こし、インスリン抵抗性を高める要因になります。糖分の過剰摂取は、肥満や糖尿病、動脈硬化のリスクを増加させるとされています。

吉野敏明氏が提唱する「四毒」理論は、現代人の食生活における過剰摂取の問題を見直し、健康を維持するための重要な視点を提供しています。特に、植物油に関する知識を深めることで、炎症を抑え、よりバランスの取れた食生活を実践することが可能になります。

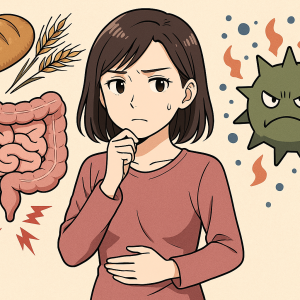

植物油と腸内環境の関係

腸内細菌と脂肪の関係

私たちの腸内には多くの腸内細菌が存在し、これらは消化や免疫機能に大きな役割を果たしています。腸内細菌は、栄養の吸収を助けるだけでなく、免疫系を調整し、体全体の健康を維持する働きを持っています。しかし、近年の研究では、植物油の過剰摂取が腸内細菌のバランスを崩し、腸の健康に悪影響を与える可能性があることが示されています。

オメガ6脂肪酸を過剰に摂取すると、腸内の善玉菌が減少し、悪玉菌が増加することで腸内環境が悪化すると考えられています。特に、精製された植物油を多く含む食事を続けると、腸内フローラのバランスが崩れ、消化機能の低下や炎症の発生が促進される可能性があります。これにより、腸のバリア機能が低下し、有害な物質が体内に侵入しやすくなることで、さまざまな健康問題を引き起こすことが懸念されています。

リーキーガット症候群(腸漏れ症候群)

リーキーガット症候群とは、腸の粘膜が炎症を起こし、小さな穴が開いてしまう状態を指します。この状態になると、本来は吸収されるべきでない未消化の食物成分や毒素、細菌などが血液中に漏れ出し、全身の炎症反応を引き起こす可能性があります。植物油に含まれるオメガ6脂肪酸の過剰摂取や、酸化した油の摂取は、腸の粘膜を傷つけ、リーキーガット症候群を促進すると考えられています。

この症状が進行すると、消化不良や腹部の不快感、慢性的な疲労感、皮膚のトラブル、さらには精神的な不調など、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。米国国立衛生研究所(NIH)や欧州食品安全機関(EFSA)の研究によると、腸の健康は全身の健康と深く関係しており、特に食事の内容が腸内細菌のバランスに大きな影響を与えることが確認されています。

炎症と免疫力の低下

腸は免疫機能に深く関わっており、腸内環境が乱れると免疫力の低下につながる可能性があります。腸の粘膜は体外からの異物を防ぐバリアとして機能しており、その働きが低下すると、免疫系の過剰反応が引き起こされ、アレルギーや自己免疫疾患の発症リスクが高まると考えられています。

腸のバリア機能が低下することで、アレルギー物質が体内に侵入しやすくなり、アトピーや花粉症などの症状が悪化する可能性があります。近年の研究では、特に幼少期の食生活がアレルギー疾患の発症リスクに影響を与えることが示されており、植物油を多く含む加工食品の摂取がアレルギーの発症率を高める要因となる可能性があると指摘されています。

さらに、腸内の異常が免疫システムに影響を与えることで、自己免疫疾患(リウマチ、炎症性腸疾患など)のリスクが高まることが研究で示されています。自己免疫疾患は、本来体を守るはずの免疫システムが誤って自分自身の細胞を攻撃してしまうことで発症する疾患ですが、その一因として腸内環境の乱れが関係している可能性があるとされています。米国の栄養学専門誌「The Journal of Nutrition」では、腸内細菌のバランスが自己免疫疾患の発症に影響を及ぼすことが報告されており、健康的な腸内環境を維持することが免疫機能の正常化に重要であるとされています。

植物油の摂取による腸内環境への影響を最小限にするためには、未精製の油を選ぶことや、発酵食品や食物繊維を多く含む食事を心がけることが有効です。また、オメガ6脂肪酸とオメガ3脂肪酸のバランスを適切に保つことも、腸内環境を良好に保つために重要です。

腸内環境についてはこちらの記事もご覧ください。

コメント