「自分は大丈夫」と思っていませんか?

詐欺被害は年々巧妙化し、誰もがターゲットになりうる時代です。特に最近では、SNSや投資、副業、恋愛などを装った詐欺が急増しており、年齢や性別、職業を問わず被害が拡大しています。

なぜ騙されるのか?あまりにも詐欺被害が多いことから調べてみました。

銀座まるかんや斉藤ひとりさんを好む人は精神性が高く優しい人が多いです。だからこそ、詐欺師がきたという被害報告も多いです。

優しさに漬け込む詐欺師は決して許してはいけませんが、防ぐには自分自身が対策するしかありません。

しかしよく考えてください。

本当にいい儲け話があったとき、それを誰に話しますか?

身内や家族、大事な人、仲の良い友人が思い浮かぶでしょう。

本当にいい儲け話があったとき、知らない人に話したいですか?

話さないですよね。

そう、本当によい儲け話が、親密じゃない人や知らない人からくることはないのです。

もしそういう人から話がきたら、詐欺を疑いましょう。

この記事では、「詐欺にあいやすい心理」や「最新の詐欺の手口」「見分け方」「実践的な対策」まで、詐欺から自分や大切な人を守るための情報をわかりやすくまとめてみました。

詐欺は誰でもあう可能性がある|あなたも例外ではない理由

「詐欺なんて、だまされる方が悪い」と、どこか他人事のように考えていませんか?

しかし実際には、詐欺にあう人の多くが、社会的にしっかりしていたり、真面目で人を信じやすい性格の人たちです。

詐欺師が狙っているのは、いわゆる「うっかり者」ではなく、「良識がある人」や「思いやりがある人」なのです。

だからこそ、「自分だけは大丈夫」という思い込みこそが、最も危険だといえるでしょう。

現代の詐欺は、ひと昔前のような「怪しい話」ではなくなっています。

たとえば、送られてくるメールやLINEのメッセージには、実在する企業や行政機関のロゴが使われ、公式サイトのように見えるリンクが貼られています。

電話で名乗るのは、警察、銀行、市役所など、私たちが日頃から信頼している機関ばかりです。

「個人情報が漏れています」「口座が不正利用されています」といった言葉は、誰にとっても無視できるものではありません。

また、SNSやマッチングアプリなど、日常的に使っているサービスの中にも巧妙な罠が仕掛けられています。

自然な会話から信頼関係を築き、ある程度時間をかけてからお金の話に入る詐欺も少なくありません。

相手は、まるで旧知の友人や親しい家族のようにあなたに寄り添い、最後の瞬間まで詐欺とは思わせないよう演出してくるのです。

こうした手口は、詐欺の専門家でさえも一瞬で見抜くことが難しいほど洗練されています。

詐欺師たちは、心理学、情報技術、社会の動向を学び、どんどん進化しているのです。

一瞬の油断、一度の返信が、大きな損失につながることもあります。

「自分は詐欺にあわない」と信じることは、安心感にはなるかもしれませんが、危機管理としては不十分です。

むしろ、「自分もだまされるかもしれない」と考えている人ほど、冷静な目を持ち、詐欺に強くなれます。

まずは、詐欺の可能性を「自分ごと」として捉えること。これが、詐欺被害を防ぐ最初の一歩なのです。

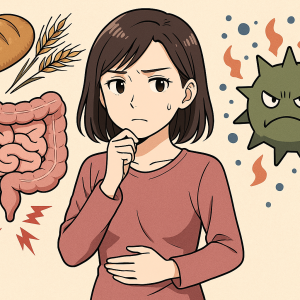

詐欺にあいやすい人の心理とは?|騙される人の共通点

詐欺師は、私たちの「心のスキ」を突いてきます。彼らは、騙される側の性格や知識の有無ではなく、その瞬間の心理状態に着目して、巧みに揺さぶりをかけてくるのです。そして一度でも心のバランスを崩せば、冷静な判断力は驚くほど簡単に奪われてしまいます。

もっとも多く利用されるのが、「限定」や「今だけ」といった言葉による“焦らせ”のテクニックです。「残り1名です」「今日中に申し込めば特別に」といった誘導は、得を逃したくないという心理を刺激し、思わずその場で決断させてしまいます。本来なら考え直すべきところを、「急がなきゃ損」と焦ってしまうと、内容を十分に吟味する前にお金を支払ってしまうのです。

また、「あなたにだけ」「特別なご案内です」などの表現にも要注意です。自分が選ばれた存在だと思わせることで、詐欺師は人の優越感をくすぐり、その心地よさのまま思考を曇らせてきます。人は「他の人には秘密ですよ」と言われると、妙な優越感と信頼感を抱きやすくなり、「これは他の人にはないチャンスなんだ」と思い込んでしまうのです。その結果、普段なら怪しいと感じるような話でも、「これは特別だから」と自分を納得させてしまうのです。

さらに、「怖さ」や「不安」を煽られる場面も危険です。警察や役所、銀行などを名乗って「あなたの口座が犯罪に使われています」「このままでは逮捕されます」と言われれば、冷静でいられる人は少ないでしょう。詐欺師たちは、強い立場や権威を装い、こちらが従わざるを得ない状況を作り出します。頭では「おかしい」と思っていても、不安や恐怖がそれを上回れば、人は言われるがままに行動してしまうのです。

さらに厄介なのは、「周囲に相談させない」という心理誘導です。「これは秘密です」「誰にも話さないでください」と念を押されることで、被害者は孤立し、自分ひとりで判断せざるを得ない状況に追い込まれます。本来であれば、誰かに相談していればすぐに「おかしい」と気づけたことも、秘密裏に進めてしまったがために、詐欺師の言うとおりに進んでしまうのです。

このように、詐欺にあうかどうかは、知識や経験ではなく、その時の心理状態に左右されることが多いのです。「自分なら騙されない」と思っている人ほど、詐欺師の誘導に対して無防備になりやすいとも言えます。だからこそ、「こんな心理状態のときこそ注意が必要だ」という意識を、日頃から持っておくことが最大の予防策となるのです。

最新の詐欺の手口【2025年版】|投資詐欺・副業詐欺・恋愛詐欺など

詐欺の手口は年々進化しており、2025年現在ではインターネットやSNSを活用した巧妙な詐欺が急増しています。一見すると信頼できそうに見える情報も、実は綿密に作り込まれた罠であることがあり、もはや詐欺は「怪しいもの」と一目で見抜ける時代ではなくなっています。ここでは、特に注意すべき最新の詐欺の手口について解説します。

まず、最も被害が多いと言われているのが「投資詐欺」です。「AIが自動で運用してくれる」「暗号資産で月利30%を実現」など、一見すると先進的で魅力的に聞こえる言葉を並べ、少額から始められる安心感を演出しつつ、お金を預けさせます。最初のうちは、実際に小さな配当が支払われたり、「口座の残高が増えた」と見せる画面が提示されたりして、信頼を深めさせていきます。しかし、ある程度の金額を預けたところで、突然連絡が取れなくなったり、出金ができなくなったりするのが典型的なパターンです。中にはSNSやLINEを通じて「副業」として勧誘し、投資に誘導するような手口もあり、詐欺であることに気づいた時には、すでに大金を失ってしまっているケースも少なくありません。

次に多いのが、「副業詐欺」です。「スマホで1日5分の作業で月収50万円」「未経験者歓迎、誰でも簡単に稼げる」などというキャッチコピーで、忙しい主婦や会社員、副収入を求める若者などをターゲットにしています。最初は無料で始められるように見せかけ、少し話を進めると「稼ぐためには教材の購入が必要」「特別なノウハウの提供料がかかる」などと理由をつけて、登録料やサポート費用を請求してきます。支払った後には実際には何も教えてもらえず、稼げるような仕組みも存在しない、まさに絵に描いた餅で終わるのです。

また、感情に深く訴えかけてくる「恋愛詐欺(ロマンス詐欺)」も非常に巧妙で被害が深刻です。マッチングアプリやSNSなどで知り合い、丁寧なやり取りを重ねることで信頼関係を築き上げていきます。詐欺師は巧みに言葉を選び、相手の悩みや寂しさに寄り添うことで、「この人になら心を許せる」と思わせます。親密になった後に「実家の親の手術費が必要」「一緒に住むための準備金が足りない」などと理由をつけて金銭を要求されることになります。相手の正体は、実際には海外の詐欺グループであることも多く、巧みに写真やプロフィールを偽装しているため、被害者は最後まで相手が詐欺師だと気づかないまま、何百万円もの大金を送金してしまうこともあります。

さらに、「なりすまし詐欺」も依然として根強い手口です。これは警察官や役所の職員、銀行の担当者など、権威や信頼のある立場を名乗って電話や訪問をしてくる詐欺です。「あなたの口座が犯罪に使われている」「マイナンバーが不正に登録されています」などと警告し、不安を煽ることで、キャッシュカードや暗証番号を渡させたり、ATMでの操作を指示してお金を移動させたりします。高齢者を狙った手口が多く、電話の内容が本物と見分けがつかないほど自然な口調で行われるため、被害が発覚したときにはすでに資金が引き出されていることがほとんどです。

これらの詐欺の共通点は、「もっともらしく」「本物らしく」装っているという点です。そして、相手が安心する要素と、焦らせたり不安にさせたりする要素を絶妙に織り交ぜてきます。もはや見た目や第一印象だけでは判断ができない時代です。詐欺師たちは、あなたの「信じたい気持ち」や「不安な心」を巧みに利用して、近づいてきます。だからこそ、「これは本物だろうか」と立ち止まって疑ってみる冷静さが、今の時代には何よりも大切なのです。

詐欺を見抜く5つのチェックポイント|その話、本当に大丈夫?

詐欺に巻き込まれないためには、「これはもしかしておかしいかもしれない」と違和感をキャッチする力がとても重要です。どんなに巧妙な手口でも、冷静に見れば必ずどこかに「不自然さ」が隠れています。その不自然さに気づけるかどうかが、詐欺から自分を守る第一歩です。ここでは、特に注意すべき5つのポイントをもとに、詐欺を見抜く視点を深掘りしていきます。

1. すぐに返信・決断を迫られる

詐欺師は、相手に考える時間を与えないように仕向けます。「今すぐ申し込まないと特典がなくなる」「残りあと1名です」「この場で決めないと無効になります」など、焦らせる言葉で冷静さを奪ってくるのです。人は焦っているとき、判断を誤りやすくなります。本来であれば一度立ち止まり、誰かに相談したり、情報を調べ直す時間が必要ですが、「今すぐ!」と急かされることで、その余裕を失ってしまいます。

2. お金の話が急に出てくる

たとえば、「副業として一緒にやってみないか」「あなたにだけプレゼントを用意している」など、最初は魅力的な提案や関係性の構築から始まります。しかし、ある時点で「そのためには登録料が必要です」「一度だけ支払いが発生します」といった金銭の要求が出てくるのです。特に「最初は無料」だったはずなのに、途中から「本気で稼ぐならサポート料が必要」と形を変えて請求されるケースは非常に多く見られます。

3. 相談させない雰囲気を作る

「この話は他の人に言わないでください」「成功した人はみんな秘密にしています」などと、“特別な情報”であることを強調してくるのが特徴です。これにより、被害者は誰にも相談せずに自分だけで判断してしまうようになります。特に詐欺師は、「身内や友人に知られたらバレるかもしれない」と分かっているため、あえて秘密にさせることで外部からのチェックを遮断します。相談できない環境に追い込まれた時点で、すでに詐欺の罠に半分足を踏み入れているのです。

4. 相手の身元が曖昧

名前を名乗っていてもフルネームがわからなかったり、会社名を言っていてもネットで検索しても情報が出てこない、所在地を聞いても曖昧な回答しかしない、といったケースは要警戒です。実在する企業名や有名人の名前を使っていたとしても、それが本当に正規の人物かどうかは別の話です。詐欺師は、あたかも本物のように装いながら、こちらに調査する余地を与えないようにしてきます。

5. 話がうますぎる、または不安を煽ってくる

「確実に儲かる」「絶対に損はさせません」「すでに他の人は成功しています」など、過剰な安心感を与えるような言葉は、疑ってかかるべきです。逆に、「このままだと大変なことになります」「今すぐ対応しないとトラブルになります」など、不安を煽るような脅し口調で迫ってくる場合も同様です。いずれも、感情を大きく揺さぶることで冷静な判断を妨げ、相手の意図に従わせようとする典型的な手口です。

詐欺にあわないための心がけと日常対策

詐欺被害を未然に防ぐために、何より大切なのは日頃の「心がけ」と「準備」です。どれほど巧妙な詐欺であっても、受け手が冷静であれば被害を回避できる可能性は高くなります。逆に、どんなに注意深い人でも、焦っていたり孤立していたりすると、簡単に詐欺師の術中に落ちてしまうこともあります。だからこそ、日常の中で意識しておきたい5つの習慣について、ここで詳しく見ていきましょう。

まず最初に重要なのは、「一度立ち止まって確認する癖をつける」ということです。急な連絡や、突然の申し出に対しては、その場ですぐに返答せず、一呼吸置いてから対応することを徹底しましょう。詐欺の多くは、相手の感情を揺さぶり、冷静な判断を奪おうとするものです。「今すぐ」「今日中に」「限定」など、焦らせる言葉が出てきたら特に注意が必要です。疑わしいと思ったら、まずはその場を離れ、冷静な状況で情報を再確認することが大切です。

次に、「大事なことは誰かに相談する」習慣も非常に効果的です。詐欺師は、相手を孤立させて判断力を奪おうとします。ですから、何か違和感を覚えたとき、自分ひとりで悩まず、家族や友人、信頼できる第三者に話すことで、第三者の視点から「それは怪しい」と指摘してもらえることがあります。特にお金に関わる話や、個人情報の提供を求められるような内容に関しては、必ず誰かに相談してから判断するよう心がけましょう。

また、「公的な機関への相談窓口を知っておく」ことも、いざというときに非常に役立ちます。たとえば、詐欺かもしれないと感じたときには、迷わず「消費者ホットライン(188)」や、最寄りの警察署、またはサイバー犯罪対策課に相談しましょう。これらの機関は、実際に多くの相談や被害報告を受けているため、似たような事例を把握しており、迅速かつ的確にアドバイスをしてくれます。「こんなことで相談していいのか」と遠慮せず、早めに声を上げることが被害を最小限に抑えるポイントです。

さらに、「迷ったら一度通信を遮断して確認する」ことも非常に有効です。電話やLINE、メールなどで「不審だな」と感じた場合には、すぐにその場で返事をするのではなく、一度通話を切る、返信を止めるなどして、自分のペースに戻すことが大切です。連絡を絶ったあとで、相手の情報を調べたり、過去の履歴を見直したり、誰かに相談することで、冷静な判断がしやすくなります。詐欺師は、あなたに冷静になる時間を与えたくないのです。そのペースに巻き込まれないようにするためにも、即答しない習慣を持ちましょう。

最後に、忘れてはならないのが「スマホやパソコンのセキュリティ対策」です。現代の詐欺は、単なる電話や口頭のやり取りだけでなく、ウイルスやフィッシング詐欺など、インターネットを通じて行われるものも多く存在します。セキュリティソフトを最新の状態に保つことはもちろん、二段階認証やパスワード管理の徹底、怪しいリンクや添付ファイルを開かないといった基本的な対策も欠かせません。また、公共のWi-Fiなどを使う際には、個人情報や金融情報の入力を避けるといった意識も大切です。

詐欺に対して完璧な防御策はありませんが、これらの心がけを日常的に意識するだけでも、被害にあうリスクを大幅に減らすことができます。「自分だけは大丈夫」と思わずに、常に冷静で慎重な姿勢を持ち続けること。それが、詐欺師の思惑を打ち砕く最強の対策なのです。

高齢者を詐欺から守るには|家族ができる予防策

高齢者が詐欺の被害にあいやすいというのは、もはや特別なケースではありません。警察や消費生活センターへの相談件数でも、高齢者を狙った詐欺は年々増加しており、社会的な問題となっています。その背景には、高齢者特有の心理や生活環境が関係しています。たとえば、人との交流が少なく孤独感を抱えていたり、最新のITや詐欺の手口に疎かったりすることで、詐欺師にとって「狙いやすい相手」となってしまうのです。

こうした状況に対して、家族ができる最も効果的な対策は、「日常的に関心を持ち、情報を共有し合うこと」です。普段から家族の間で詐欺に関する話題を取り上げるようにしましょう。「こんな詐欺があるらしいよ」「知人が被害にあったみたい」など、テレビのニュースや新聞、地域の広報誌などをきっかけに、自然な形で詐欺の話を会話に取り入れることで、高齢者自身の意識が高まり、「これはおかしいかもしれない」と気づけるきっかけになります。

また、詐欺のニュースや注意喚起を一緒に見る習慣をつけることも有効です。テレビで報道された被害事例や特集番組などを家族で見て、「こういう電話がかかってきたらどうする?」とシミュレーションするだけでも、万が一の際の対応力が高まります。知識を持つだけでなく、「話し合ったことがある」という記憶が、いざというときの判断を助けるのです。

さらに、電話詐欺の被害を防ぐためには、録音機能付きの電話機を活用することも強力な対策のひとつです。録音されているとわかれば、詐欺師は通話を早々に切る傾向がありますし、仮に通話が続いてしまったとしても、後から家族が内容を確認して異変に気づくことができます。機械の操作に不安がある場合でも、簡単なモデルを選べば、高齢者でも使いこなせるようになります。

そしてもうひとつ大切なのが、「大きな買い物や振り込みをする前には、必ず家族に相談する」というルールを、家庭内であらかじめ決めておくことです。金額の大小にかかわらず、「お金を動かすときは一度確認する」が合言葉です。たとえば、数万円の健康食品やサプリメントの購入、急な会費請求、よく知らない団体からの寄付依頼なども、冷静に見れば不審なケースは少なくありません。被害の多くは、「なんとなく信用してしまった」「急いでいたから相談しなかった」という場面で起こっています。

高齢者が詐欺にあう背景には、誰かに迷惑をかけたくないという遠慮や、「こんなことで相談するのは恥ずかしい」という気持ちもあります。だからこそ、家族が普段から「何でも話していいんだよ」「ちょっとしたことでも教えてね」といった空気を作っておくことが、何よりの防御策になります。

詐欺の被害は、本人だけでなく家族全体に大きな影響を与えます。その被害を未然に防ぐためには、家族が高齢者を「守る対象」として距離を置くのではなく、「共に情報を共有し合う存在」として寄り添うことが大切です。心の距離を近く保ち、生活の中で自然に声をかけ合うこと。それこそが、詐欺に強い家庭をつくる第一歩になるのです。

詐欺にあってしまったときの対処法|被害を最小限に抑えるために

どれだけ注意していても、詐欺の手口は年々巧妙化しており、「まさか自分が…」という状況に陥ることは決して珍しいことではありません。被害にあってしまったとき、最も大切なのは「恥ずかしい」「怒りで動けない」といった感情を引きずるのではなく、すぐに行動することです。時間が経つほど、証拠の保全や被害の拡大防止が難しくなり、取り返しがつかなくなる恐れがあります。ここでは、被害を最小限に食い止めるために取るべき具体的な行動について詳しく解説します。

まず、何よりも大切なのは一人で抱え込まないことです。「自分がだまされたなんて信じられない」「誰にも知られたくない」と感じるのは当然ですが、感情に流されて黙っていると、詐欺師の思うつぼです。ひとつでも「おかしい」と思ったら、まずは落ち着いて誰かに相談する、あるいは公的な窓口に連絡を取るようにしましょう。

第一に相談先として挙げられるのが、**消費者ホットライン(188)**です。局番なしの「188(いやや)」にかけると、居住地に対応した最寄りの消費生活センターにつながります。ここでは、被害内容を詳しく聞き取り、どう対応すべきか、どの機関に連絡すればいいかなど、具体的なアドバイスをもらうことができます。自分だけでは判断できないような状況でも、専門の相談員がサポートしてくれるので、少しでも不安を感じたら迷わず電話をしましょう。

次に、警察署やサイバー犯罪対策課への相談も重要です。特に、実際に金銭的な被害が発生している場合や、詐欺グループが特定の手口を繰り返している可能性がある場合には、速やかに被害届を出すことが求められます。詐欺師は一人で行動しているわけではなく、組織的に活動しているケースも多いため、警察による情報収集が次の被害者を防ぐことにもつながります。証拠となる通話履歴、メール、LINEのやりとり、振込明細などは消さずに保存しておきましょう。

そして、もしもクレジットカード情報や銀行口座に関わる被害があった場合には、すぐにカード会社や金融機関に連絡して、口座の一時凍結や不正利用の停止を依頼してください。カードの停止手続きが遅れると、短時間のうちに多額の請求が発生するおそれがあります。最近はネットバンキングやアプリ経由で簡単に取引できるため、被害が広がるスピードも非常に早いのです。

また、SNSやマッチングアプリなどを通じた詐欺の場合には、詐欺アカウントをブロック・通報することも忘れずに行ってください。各サービスには「通報機能」が備わっており、他のユーザーにも被害が及ぶのを防ぐためにも、適切な報告が重要です。通報は匿名で行える場合が多いため、身元が相手に知られる心配もありません。

詐欺にあってしまったという事実は、誰にとってもショックな出来事です。しかし、被害を受けたことそのものが「自分の責任」とは限りません。大切なのは、自分を責めるのではなく、「次に何をすべきか」に意識を向けて、早く行動に移すことです。その一歩が、被害の拡大を防ぐだけでなく、同じような被害を未然に防ぐきっかけにもなります。詐欺は「自分だけの問題」ではなく、「社会全体で向き合うべき犯罪」なのだという意識を持つことが、最も大切なのです。

まとめ:詐欺に負けないために、冷静な判断力を身につけよう

現代社会において、詐欺はもはや一部の人だけに起こる特殊な出来事ではありません。SNS、メール、電話、広告、そして日常のあらゆるコミュニケーションの中に、巧妙に紛れ込んでくる詐欺のリスクは、誰にとってもすぐ身近に存在しています。かつては「情報弱者」と呼ばれる人たちが狙われやすいとされていましたが、最近では、知識がある人や、社会的地位のある人ですら被害にあうケースが増えています。つまり、「私は騙されない」と思っている人ほど、むしろ危険にさらされやすいというのが今の時代の現実です。

詐欺から自分や家族を守るために最も大切なことは、「自分は大丈夫」という思い込みを手放し、常に冷静な視点を保つことです。詐欺師たちは、こちらの感情を揺さぶることで判断力を奪おうとしてきます。嬉しさ、焦り、不安、同情心…こうした感情の揺れこそが、最も危うい瞬間です。その感情に気づき、「いま、自分は冷静な判断ができているか?」と問い直す習慣こそが、詐欺に対する最大の防御となるのです。

また、自分一人で対策するのではなく、家族や身近な人たちと情報を共有することも欠かせません。特に高齢者は、詐欺の標的にされやすく、社会的な孤立や情報不足が原因で判断を誤ってしまうこともあります。日頃から家庭内で詐欺の事例を話題にし、「何かあったらすぐ相談する」「ちょっとでも不安を感じたら話す」といった雰囲気づくりが、詐欺被害を防ぐための大きな力になります。

そして、万が一詐欺にあってしまったとしても、それは決して「自分が悪かった」のではありません。詐欺は人の心理を巧みに操る犯罪です。被害を受けた後に大切なのは、そこで立ち止まらず、正しい手続きを踏み、同じ被害を他の人が受けないようにするために声を上げることです。あなたの行動が、誰かの命綱になるかもしれません。

今回の記事では、詐欺に巻き込まれる心理、見分け方、最新の手口、そしてもしものときの対処法までを紹介してきました。ぜひこの記事を通して得た知識を、あなた自身の備えとして活かすだけでなく、ご家族や友人とも共有してください。情報を分かち合うことが、詐欺の連鎖を断ち切る第一歩となります。

詐欺に負けないためには、知識だけでなく、冷静な判断力を育てることが何より大切です。小さな違和感を大事にし、疑問をそのままにせず、「もしかして」と気づく勇気を持ち続けましょう。その積み重ねが、あなたと大切な人の未来を守る確かな盾になるはずです。

コメント